Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten

Die Spastik ist eine häufige Folgeerscheinung von neurologischen Erkrankungen oder Verletzungen des zentralen Nervensystems (ZNS). Spastische Lähmungen äußern sich durch eine erhöhte Muskelspannung, was die Mobilität und damit auch die Bewältigung alltäglicher Aufgaben und die Lebensqualität betroffener Personen wesentlich beeinträchtigen kann. Gezielte Therapieansätze und Strategien können die Spastik lindern und den Umgang mit den Bewegungseinschränkungen erleichtern.

Definition: Was versteht man unter Spastik?

Die Spastik ist keine eigenständige Erkrankung, sondern ein Symptom, das durch Schäden im zentralen Nervensystem, also in Gehirn und Rückenmark, auftreten kann. Der Begriff leitet sich vom griechischen Wort „spasmós“ (zu Deutsch: Krampf) ab. Durch eine gestörte Übertragung von Nervensignalen vom ZNS in die Peripherie kommt es zu einer erhöhten Anspannung der Skelettmuskulatur und infolgedessen zu unkontrollierten Bewegungen, Zuckungen und Krämpfen.

Neben neurogenen Ursachen (z. B. fehlregulierte Reflexe) tragen auch nicht-neurogene Faktoren wie sekundäre Weichteilverkürzungen und Veränderungen der Muskeleigenschaften (Viskosität) zur Spastik bei.

Ärzt*innen sprechen auch von einer spastischen Bewegungsstörung oder kurz SMD (engl.: spastic movement disorder).

Klassifikation von Spastik

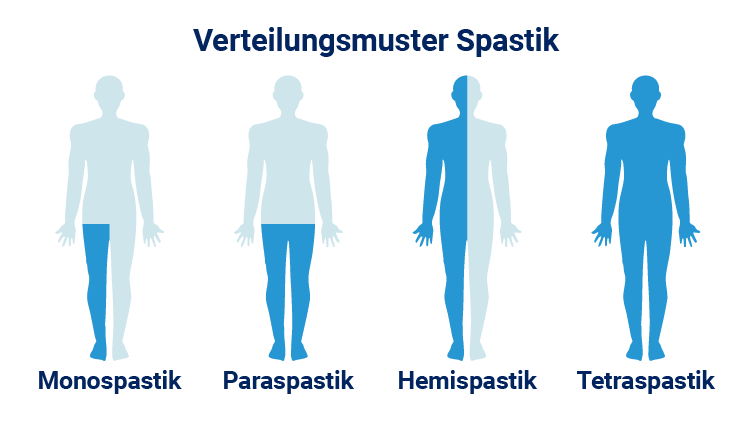

Je nach Ausbreitung unterscheidet man in der Medizin zwischen einer fokalen Spastik, wenn einzelne Muskeln oder Gliedmaße betroffen sind, sowie einer segmentalen und generalisierten Spastik, die mehrere Körperteile bzw. den ganzen Körper umfasst.

Entsprechend des Verteilungsmusters lässt sich die Spastik einteilen in:

- Monospastik: Spastizität an einem Gliedmaß, z. B. einem Bein oder Arm

- Paraspastik: Spastizität paralleler Gliedmaße, also beider Beine oder beider Arme

- Hemispastik: Spastizität an den Gliedmaßen (Arm und Bein) derselben Körperhälfte

- Tetraspastik: Spastizität aller vier Gliedmaße, zusätzlich können die Hals- und Rumpfmuskulatur betroffen sein

Gemäß der aktuellen Leitlinie unterscheidet man zusätzlich explizit zwischen fokaler (einzelne Bewegungssegmente), multifokaler (mehrere voneinander getrennte Bewegungssegmente), segmentaler (mehrere benachbarte Segmente einer Extremität), multisegmentaler (zwei Extremitäten oder eine Extremität mit Rumpf) und generalisierter (mehr als zwei Extremitäten inkl. Rumpf) Spastik.

Ursachen von Spastik: Wie entsteht eine spastische Bewegungsstörung?

Ursache der Spastik ist eine Schädigung des zentralen Nervensystems. Das ZNS stellt quasi die Schaltzentrale des Körpers dar und steuert unter anderem auch die Bewegungen, indem es über Nervenbahnen – die sogenannten Motoneuronen – Signale vom Gehirn an die Skelettmuskulatur sendet. Dabei sorgen stimulierende Impulse für eine Anspannung (Kontraktion) des angesteuerten Muskels, hemmende Impulse für eine Entspannung. Bei einer Schädigung des oberen (ersten) Motoneurons fehlen jedoch die hemmenden Signale. Dadurch werden betroffene Muskeln übermäßig aktiviert und befinden sich in einer dauerhaften Anspannung, die sich willentlich nicht lösen lässt

Erkrankungen und Verletzungen als Auslöser der Nervenschäden

Zu den häufigsten Erkrankungen, die mit einer Spastik einhergehen können, zählen:

- Schlaganfall: In den Wochen und Monaten nach einem Schlaganfall entwickeln bis zu 42 % der Patient*innen eine spastische Bewegungsstörung. Dabei handelt es sich meistens um eine Hemispastik an einer Körperseite.

- Schädel-Hirn-Trauma: Verletzungen des Gehirns durch Unfälle oder Stürze können motorische Nervenzellen dauerhaft schädigen. Die Ausprägung der Spastik hängt von der Schwere und Lokalisation der Verletzung ab.

- Multiple Sklerose (MS): Bei der chronisch-entzündlichen Erkrankung wird die Signalübertragung durch Schäden an der Myelinschicht (äußere Hülle) der Nervenfasern beeinträchtigt. Bei MS tritt die Spastik häufig an den Beinen auf.

- Infantile Zerebralparese: Die frühkindliche Hirnschädigung, z. B. durch Sauerstoffmangel bei der Geburt, beeinträchtigt die Entwicklung des Gehirns und verursacht oft eine generalisierte Spastik, die mehrere Gliedmaßen betrifft.

- Verletzungen des Rückenmarks: Traumatische Schädigungen des Rückenmarks, etwa durch Verkehrsunfälle oder Stürze, können die Signalübertragung zwischen Gehirn und Muskeln unterbrechen. Dies führt häufig zu Paraspastik in den Beinen.

Seltener führen degenerative Erkrankungen wie Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) oder Infektionen wie Enzephalitis oder Meningitis zu spastischen Bewegungsstörungen.

Symptome: Woran erkennt man eine Spastik?

Die Spastik entwickelt sich oft schleichend und beginnt mit einer leichten Steifheit oder einem erhöhten Widerstand bei Bewegungen, der mit der Zeit stärker wird. Die typischen Symptome sind eng mit einer gestörten Regulation des Muskeltonus und der Bewegungssteuerung verbunden.

- Erhöhter Muskeltonus: Die Grundspannung der Muskulatur ist krankhaft erhöht (Hypertonie), was sich besonders bei passiven Bewegungen als Widerstand bemerkbar macht. Schnelle Bewegungen verstärken diesen Effekt noch.

- Unwillkürliche Muskelkontraktionen: Sie werden oft durch äußere Reize wie Berührung oder Bewegung ausgelöst und sind meist schmerzhaft.

- Klonus: Darunter versteht man rhythmische, unwillkürliche Zuckungen der Muskeln.

- Verminderte Muskelkraft: Die Fähigkeit der betroffenen Muskeln, gezielte und kraftvolle Bewegungen auszuführen, ist häufig reduziert.

- Verlangsamte Bewegungen: Bewegungsabläufe werden nicht nur durch die Muskelsteifheit erschwert, sondern auch durch eine Verlangsamung der Signalweiterleitung und eine unzureichende Koordination.

- Eingeschränkte Koordination und Feinmotorik: Präzise Bewegungen wie Schreiben, Knöpfen oder das Halten kleiner Gegenstände werden durch die gestörte Steuerung der Muskeln beeinträchtigt.

- Schmerzen: Die anhaltende Muskelanspannung, Krämpfe und eine Fehlbelastung der Gelenke verursachen teilweise starke Schmerzen.

- Verstärkte Reflexe: Reflexe wie der Patellarsehnenreflex am Knie fallen übermäßig stark aus. Zudem können pathologische Reflexe wie der Babinski-Reflex (Streckung der großen Zehe bei Bestreichen der Fußsohle) auftreten.

- Spastische Dystonie: Spontane, unwillkürliche Muskelanspannungen, die zu abnormalen Haltungen oder Fehlstellungen führen können.

Typische Spastikmuster und Bewegungseinschränkungen

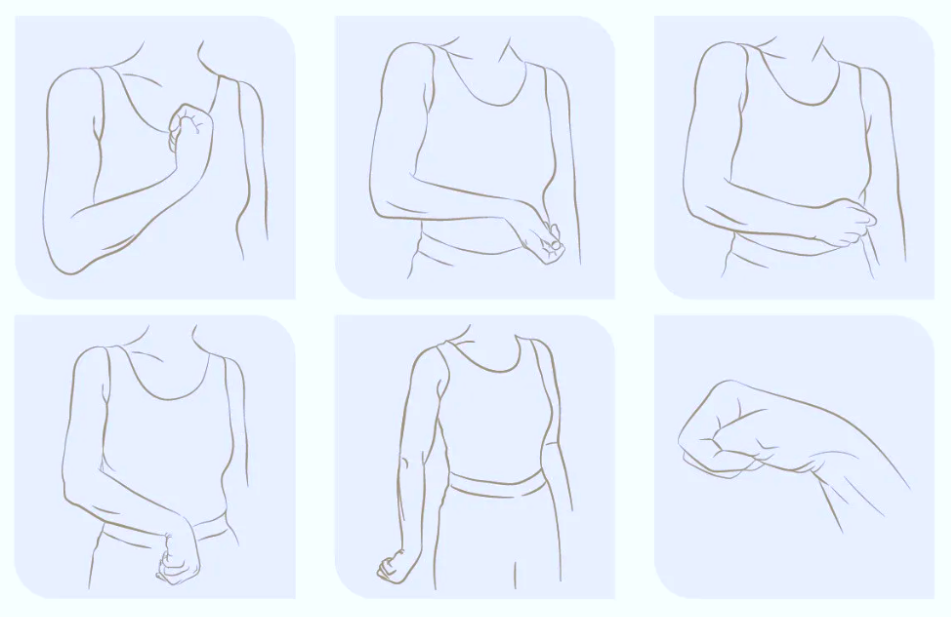

Die Spastik betrifft je nach Schweregrad und Lokalisation unterschiedliche Muskelgruppen. Dabei entstehen typische Bewegungs- und Haltungsmuster, die durch die übermäßige Spannung bestimmter Muskeln geprägt sind und die Beweglichkeit stark beeinflussen.

An den oberen Extremitäten zeigt sich die Spastik häufig durch eine Einwärtsdrehung der Schulter oder des Unterarms sowie durch enges Heranziehen an den Körper. Diese Haltungen erschweren alltägliche Bewegungen wie das Heben eines Glases oder feinmotorische Tätigkeiten wie Schreiben. Oft sind Ellenbogen und Handgelenke stark gebeugt, und die Finger verharren in einer Fauststellung

Triggerfaktoren bei Spastik

Verschiedene Faktoren können spastische Symptome auslösen oder vorübergehend verstärken.

Mögliche Spastik-Trigger⁸ sind:

- Stress und innere Anspannung

- Extreme Temperaturen und Temperaturschwankungen

- Hastige Bewegungen

- Müdigkeit

- Schmerzen

- Infektionen, z. B. Atemwegs- und Harnwegsinfekte

- Verdauungsprobleme wie Durchfall und Verstopfung

Die Identifikation dieser Faktoren hilft, Spastik besser zu kontrollieren. Gezielte Therapieansätze und Anpassungen im Alltag tragen dazu bei, Spastik-Trigger zu minimieren oder ihre Auswirkungen zu mildern.

Behandlung von Spastik: Welche Therapieoptionen gibt es?

Eine vollständige Heilung der Spastik ist nicht möglich, es gibt jedoch verschiedene Therapieansätze, um die Symptome zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern. Ziel der Behandlung ist, die Muskelspannung zu regulieren, die Funktionsfähigkeit der betroffenen Gliedmaßen zu erhalten und Schmerzen zu verringern. Abhängig von individuellen Einschränkungen der Patient*innen kommen nicht-medikamentöse Maßnahmen (z. B. Physiotherapie) und medikamentöse Behandlungen – oftmals in Kombination – sowie ggf. operative Verfahren zum Einsatz¹.

Nicht-medikamentöse Therapie bei Spastik

Zentraler Bestandteil der Spastik-Behandlung ist die Physiotherapie zur Verbesserung der Beweglichkeit und Stärkung aktiver motorischer Funktionen. Neben Übungen zur Dehnung und Mobilisation sowie gezieltem Krafttraining kann auch geräteunterstütztes Gang- oder Armtraining zur Anwendung kommen.

Empfohlen wird zudem die regelmäßige Lagerung betroffener Gliedmaßen mithilfe von Orthesen oder Schienen (Splints) in schmerzfreien Positionen, um die spastische Muskulatur sanft zu dehnen und Verkürzungen von Sehnen und Bändern vorzubeugen. Bei schwerer Spastik, die bereits zu Gelenkversteifungen geführt hat, kann eine Serie von Gipsverbänden helfen, die Gelenke wieder zu mobilisieren.

Ergänzend können sich Verfahren wie Elektrostimulation oder Elektroakupunktur an Arm und Bein positiv auf den Muskeltonus auswirken¹.

Ergotherapie unterstützt Betroffene bei der Wiedererlangung und Erhaltung funktioneller Fähigkeiten im Alltag. Neben der gezielten Verbesserung der Bewegungsabläufe stehen oft die Förderung der Selbstständigkeit und der Einsatz individuell angepasster Hilfsmittel im Vordergrund.

Injektionen mit Botulinumtoxin

Als Ergänzung zu nicht-medikamentösen Maßnahmen stellt die Injektionsbehandlung mit Botulinumtoxin – insbesondere bei fokaler Spastik – eine effiziente Therapie dar. Der Wirkstoff wird direkt in die betroffenen Muskeln injiziert und schwächt die Nervensignale, die für die Muskelkontraktionen verantwortlich sind. Dadurch können die überaktive Muskulatur gezielt entspannt, Krämpfe und unwillkürliche Bewegungen gemindert werden. Die Wirksamkeit der Botulinumtoxintherapie wird durch individuelle und selektierte Maßnahmen wie strukturiertes Dehnen, Orthesen, Gipsbehandlung (Casting), Taping oder Stoßwellentherapie (ESWT) verstärkt. Laut aktueller Leitlinie sollte Botulinumtoxin bei fokaler, multifokaler und segmentaler Spastik zudem in der Regel vor der Anwendung oraler Antispastika eingesetzt werden, da es ein günstigeres Nutzen-Wirkungs-Verhältnis aufweist.

Die Wirkung setzt innerhalb einer Woche nach Verabreichung der Injektion ein und hält in der Regel drei bis vier Monate an, in manchen Fällen auch länger. Die Behandlung mit Botulinumtoxin kann bei nachlassender Wirkung – frühestens nach 12 Wochen – wiederholt werden. Bei einer stärker ausgeprägten Spastik, die mehrere Gliedmaßen betrifft, kann Botulinumtoxin ggfs. ergänzend zu anderen Therapien eingesetzt werden¹ ¹⁰.

Orale Einnahme von Medikamenten

Orale Antispastika werden gemäß der medizinischen Leitlinien nur verordnet, wenn andere Maßnahmen nicht ausreichen, um die Spastizität zu kontrollieren. Da sie nicht nur auf die spastische Muskulatur, sondern den gesamten Körper wirken, können Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Schwindel oder Muskelschwäche auftreten. Daher sind eine exakte Dosierung und regelmäßige ärztliche Kontrollen notwendig¹.

Bei sehr schwerer Spastik, die auf die orale Medikation nicht ausreichend anspricht oder durch deren Nebenwirkungen eingeschränkt wird, kann eine intrathekale Baclofen-Behandlung (ITB) erwogen werden¹. Dabei wird eine Medikamentenpumpe in die Bauchwand implantiert, die den Wirkstoff über einen dünnen Katheter direkt am Rückenmark abgibt, wodurch systemische Nebenwirkungen minimiert werden. Für eine erfolgreiche Therapie sind allerdings eine regelmäßige Nachsorge und Wartung der Pumpe erforderlich.

Operationen bei Spastik

Operative Eingriffe werden bei Spastik nur nach sorgfältiger Prüfung in Betracht gezogen, wenn andere Behandlungsansätze ausgeschöpft sind. So kann z. B. ein Nerventransfer erwogen werden, bei dem der Nerv eines funktionierenden, aber entbehrlichen Muskels auf einen spastischen Muskel umgeleitet wird³.

Leben mit Spastik

Die Spastik kann mit erheblichen Veränderungen und Herausforderungen im täglichen Leben verbunden sein. Ankleiden, Körperpflege und Tätigkeiten im Haushalt sind möglicherweise nur unter großer Anstrengung oder mit fremder Hilfe zu bewältigen. Je nach Schweregrad kann der Beruf nicht mehr ausgeübt werden, was wiederum in finanziellen Schwierigkeiten oder wirtschaftlicher Abhängigkeit münden kann. Zusätzlich stellt die neue Lebenssituation auch eine starke mentale Belastung dar. Anpassungen im Alltag, die Nutzung von Hilfsmitteln und verschiedene Unterstützungsangebote können dazu beitragen, den Umgang mit den Einschränkungen zu erleichtern und die Lebensqualität zu verbessern.

Selbstständigkeit im Alltag

Bei Beeinträchtigungen der Beinmotorik bieten Mobilitätshilfen wie Rollatoren, Unterarmgehstützen oder Rollstühle Unterstützung und Sicherheit bei der Fortbewegung. Individuell angefertigte Orthesen und Schienen helfen, die Gelenke zu stabilisieren, Fehlhaltungen zu vermeiden und Bewegungen besser zu kontrollieren.

Bei einer Spastizität an Hand oder Arm, die Kraft und Feinmotorik beeinträchtigt, können kleine Alltagshelfer die Selbstständigkeit fördern:

- Greifzangen erleichtern das Aufheben und Festhalten von Gegenständen.

- Beim Kochen und Essen sind Einhand-Schneidebretter, Messer und Essbesteck mit biegsamen Griffen oder Tellerranderhöhungen hilfreich.

- Lange Schuhlöffel, Strumpfanzieher und Knöpfhilfen vereinfachen das Ankleiden.

- Bürsten oder Schwämme mit verlängertem Arm, Duschhocker und Haltegriffe im Badezimmer erleichtern die selbstständige Körperpflege und Hygiene.

In Sachen Kommunikation kann man moderne Technologien gewinnbringend nutzen. Das Smartphone lässt sich durch Sprachbefehle, vereinfachte Nutzeroberflächen und Apps individuell anpassen. Auch der Computer ist mit Sprachsteuerung, einer speziellen Maus oder Tastatur einfacher zu bedienen.

Regelmäßige Dehnübungen bei Spastik

Tägliches Eigentraining ist essenziell, um die Beweglichkeit zu verbessern und mögliche Folgen einer Spastik wie Kontrakturen, Fehlhaltungen und schmerzhafte Verspannungen zu vermeiden. Dabei spielen gezielte Dehnübungen eine zentrale Rolle. Betroffene werden in der Regel durch Physiotherapeut*innen angeleitet, wie sie die Übungen auch zuhause korrekt und sicher ausführen und einfach in den Alltag integrieren können. Besonders wichtig ist es, die betroffenen Muskelgruppen langsam und kontrolliert zu dehnen, um eine Überlastung zu vermeiden².

Ergänzend können Entspannungstechniken wie Yoga oder die Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen dazu beitragen, die Muskelspannung zu reduzieren, Verspannungen zu lösen und Stress abzubauen, der ein Trigger für Spasmen sein kann.

Danke für die gute Erklärung!

Weil Spastik ist ein unangenehmes Wort mit dem man konfrontiert wird!

Da tut es gut genau zu wissen, was es ist!

VON DER NATUR GUT GEDACHT, ABER SCHLECHT GEMACHT!

Das heranziehen von Gliedmaßen bei Lähmung, soll diese so vor Verletzungen schützen!